按: 历史事实是一个层面,历史学家所讲述的历史故事也即叙事是另一个层面。在元史、清史领域,流行的“大元史”“新清史”作为一种叙事模式,不仅吸引了大量非专业读者关注,也常挑起不同立场学者之间的争议。本文认为沈卫荣的新著《“大元史”和“新清史”》在中国和元朝,元朝与西藏之间关系,明朝与西藏之间关系,新清史的症结等方面作了厘清,用切实的史料阐明元朝时西藏人的政统认同和明代西藏与内地的紧密联系。

事实、叙事和话语权——对“大元史”和“新清史”的回应

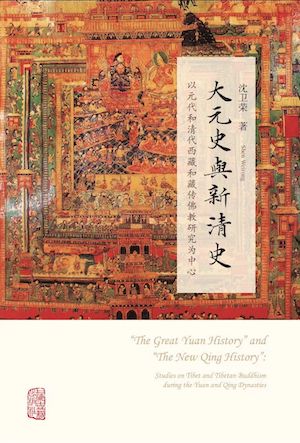

近几十年来,部分国外学者对中国历史的兴趣,逐渐转向了中国内亚部分(满、蒙、藏、疆),试图利用多语种文献重新书写元史、清史以及中国地方民族历史。他们的研究客观上有助于我们从多元视角认识统一多民族中国所拥有的丰富历史遗产。但部分学者也对囊括满、蒙、藏、疆的古代中国王朝历史叙事提出了挑战。对中国学者来说,如何回应这些国外学者的挑战是我们亟需解决的问题。作为一位从元史研究出发,却成名于藏学研究的学者,沈卫荣在其新出版的专著《“大元史”和“新清史”——以元代和清代西藏和藏传佛教研究为中心》就提出了自己的看法。他从西藏及藏传佛教研究入手,将之置于元、明、清三朝历史大背景下,以解决在历史叙事中该如何界定内亚特别是西藏与中原王朝之间关系的问题。

《“大元史”和“新清史”——以元代和清代西藏和藏传佛教研究为中心》,沈卫荣著,上海古籍出版社二○一九年版

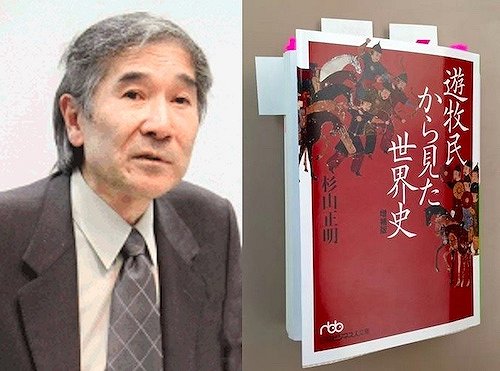

沈卫荣自陈学习元史深受阿克塞尔·克罗培罗格(Axel Klopperogge)《十三世纪西方蒙古形象的来源与影响》一书的影响。克氏提出,对蒙古西征历史的研究应该分为两个不同层面,第一个是史实层面,即研究蒙古西征到底是什么样的历史过程,第二层面则是“研究当时欧洲人是如何期待、理解、解释,甚至是设计了蒙古西征这一历史过程的”(3页)。沈卫荣在克氏这一划分的基础上,提炼出历史事实(facts)和历史叙事(historical narrative)的概念。他指出,“从揭露历史的事实到形成一种历史的叙事之间有一个十分精致和微妙的转换过程”(7页),肯定了历史叙事对人们认知历史进程的巨大作用。在他看来,中国的元史学者能够把元史本身研究得相当透彻,但缺乏从事学术普及工作的意愿,后者恰恰可以把元史研究转化为让非专业读者也能听得进去的历史叙事。“故事讲得多了,流传广了,就会自然而然地形成某种权威意义,并演变成为一套固定的历史叙事,随之而产生巨大的话语霸权。”(17页)在海外,很多专业学者早就意识到通过建构历史叙事获得话语权的重要性。他特别举了日本元史大家杉山正明为例,指出其影响力不仅源自深厚的专业学养,也有赖于其数十年从事历史叙事的建构工作。杉山正明在他陆续出版的历史科普著作中,力图将蒙古人建立的元朝从“古代中国王朝历史”的叙事框架中分离出来,转而把它置于全球史、欧亚史中,从而形成一种比肩“新清史”的“大元史”叙事模式。伴随着杉山正明著作的畅销,这套“大元史”叙事模式正在形成一种话语霸权。反观中国历史学家,由于太过专注于历史考证而忽略了对历史叙事的建构,正在失去很多领域包括元史和清史的话语权。

日本元史大家杉山正明及其著作《游牧民族所见的世界历史》(图片来源:1000ya.isis.ne.jp/1404.html)

基于此,沈卫荣从西藏历史及藏传佛教研究入手,具体回应了关于中国、元、西藏之间关系的争议。在“大元史”的历史叙事中,统治西藏的元朝不能算作是古代中国王朝,因此也就否认了西藏自元朝以来就是中国领土不可分割的一部分。这一套叙事很难说是事实本身,研究应该回到当时的历史,看当时的藏族史家是如何看待中国和元朝以及西藏与元、明之间的关系的。他专门分析了藏族史家达仓宗巴班觉尔一四三四年所写的藏文著作《汉藏史籍》。《汉藏史籍》中用了大量元代朝廷与西藏地方交涉的档案资料,故这本书关于元与中国、元与西藏关系的定位能够反映当时元明之交藏族史家的观点。在《汉藏史籍》“汉地王统”一章,达仓宗巴班觉尔很明确地把蒙古王统整合进了汉地王统之中,并且有别于中国传统史家,达仓宗巴班觉尔是将蒙古王统接续了金的,后者认为,金此前已经取代宋,握有了汉地王统。而在随后的“蒙古王统”一章,达仓宗巴班觉尔将之分为两个部分,“即将蒙古始祖勃儿贴赤那至成吉思汗前的十九代作为‘大蒙古[国]王统’(chen po hor gyi rgyal rabs),也即是统治蒙古地方的大汗世系(hor yul rang tu rgyal rgyud, rgyal rabs bcu dgu hor yul du byung ngo)。而从元太祖成吉思皇帝(tha’i dzung jing gir rgyal po)开始的十五代蒙古皇帝则被视为统治汉地的蒙古[大元]皇帝世系(rgya nag rgyal sa bzung ba’i hor rgyal po,或曰‘持汉地王位的蒙古皇帝’)”(59页)。尽管《汉藏史籍》中会称呼成吉思汗开始的蒙元统治者为“蒙古皇帝”(hor kyi rgyal po),但他们更多的是被称为“大汉王国”的皇帝(rgya nag gi rgyal khams chen po)。藏族史家眼中的元朝实际上是指蒙古人执掌了汉地的朝政,而元朝灭亡只是蒙古人失去了“汉地王土[王位]”(rgya nag rgyal sa’phyugs pa),因此,元朝与rgya nag或汉地之王国的定位是一致的。对于元朝在西藏的行政管辖权,达仓宗巴班觉尔并不讳言,甚至急切地表明“西番三道[宣慰司]”虽无行省之名分,但实际地位与元朝分设的十个行省完全一样。《汉藏史籍》还涉及了后世部分学者津津乐道的“施供关系”(yon mchod)。《西藏政治史》作者夏格巴认为“施供关系”是指作为上师的西藏喇嘛负责传法,而作为施主的蒙古统治者向其提供财政援助,使佛法的传播得以维系。夏格巴进一步认为皇帝与上师之间具有平等地位,并将之演绎为西藏和元朝并无政治上隶属关系的叙事。如果回到《汉藏史籍》的文本中,我们很容易就会发现这一叙事站不住脚。《汉藏史籍》所描述的蒙古皇帝与西藏喇嘛之间的“施供关系”,并非只具宗教含义,其背后有政治上的实质。书中很明确地说:“此具吉祥萨思迦之无垢家族传承与蒙古皇帝结成了施供关系,依靠[世出与世间]两种制度,护持西藏地方。”还说:“乌斯藏本禅(即宣慰司使)根据上师之法旨和皇帝的诏令,护住两种法制,令国土安乐,教法作明。”(78-79页)言下之意,皇帝和喇嘛通过“施供关系”结成特殊政治和宗教联盟,分别用政治(军事)和宗教两种手段,维持对西藏地方的有效统治,也就是说,“施供关系”并不能成为西藏独立于中原王朝的证据。

两仕女像,元磁州窑产,现藏于瑞典斯德哥尔摩Östasiatiska博物馆(图片来源:varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/)

在西方的西藏历史话语中,还流传着这样一种叙事:明朝与西藏地方之间没有多少联系,因为不像元朝,明朝缺乏足够军事力量。而沈卫荣认为,明朝军事力量并不像世人想象得那么弱。大智法王班丹扎释(dPal Idan bkra shis)的传记《西天佛子源流录》记载了这样一则故事:明成祖永乐皇帝曾欲发兵乌斯藏,乌斯藏实际统治者怕木古鲁政权第悉葛剌思巴监藏(Grags pa rgyal mtshan)甚为恐惧,再三请求班丹扎释进京面见明成祖为其说和。这个故事说明,明朝并非没有可以对西藏形成威慑的强大军事力量,只是它没有必要在西藏用兵。明朝建立之初,几乎全盘接受了元朝在西藏的统治体制。一方面,明朝继续承认元朝任命的旧臣;另一方面,明朝继承了元朝将藏地划分为吐蕃等路(朵思麻)、吐蕃等处(朵甘思)和乌斯藏纳里速古鲁孙三个宣慰使司都元帅府的做法,只是将这三个宣慰司改名为行都指挥使司。至于原先的乌斯藏十三万户,则被乌斯藏十三宗所取代。就像十三万户的万户长是元朝直接任命的三品官一样,这些宗的行政长官宗本也曾是明代朝廷任命的地方官员。元、明不仅在统治西藏的政治制度上存在较高的因袭关系,连藏传佛教对宫廷内外的影响也有一定相似性。明朝皇帝中,除了笃信道教的嘉靖皇帝和末代皇帝明思宗外,绝大多数都热衷于修习和传播藏传佛教。这其中,最为突出的是明武宗正德皇帝,他给自己取了藏文名领占班丹(Rin chen dpal Idan),还自封“大庆法王”,并在宫中学习佛经、修习密法。由于有明朝皇帝的护持,藏传佛教在内地的传播并未因元朝灭亡而中断,相反培养了不少汉族信众,以致有大量明代汉译藏传佛教经文流传至今。所有这一切,都深刻说明了明代西藏和内地存在着十分紧密的文化联系。

明代西藏大慈法王唐卡(图片来源:wikimedia.com)

有偏见的历史叙事不仅存在于西方的西藏历史话语中,同样也在汉族的士大夫阶层流传。其中突出的例子是他们对藏传佛教修法“演揲儿法”“秘密大喜乐禅定”以及宗教舞蹈“十六天魔舞”的污名化。元末明初出现的野史《庚申外史》将演揲儿法、秘密大喜乐禅定、十六天魔舞描绘成不堪入目的房中术、淫戏,暗指元朝末年的皇帝因迷恋藏传佛教而亡国。这种荒诞的小说家言后来被明初官方史家全盘接受,编入《元史》,成为正统历史叙事。于是整个元朝的历史,在一些汉族士大夫的叙事中就成了这样:“蒙古人征服南宋,一统天下,遂使‘中国一变而为夷狄’,而西藏喇嘛于蒙古宫廷传播的秘密法又使‘夷狄一变而为禽兽’,遂使‘堂堂人主,为禽兽行,人纪灭亡,天下失矣’。”(157页)然而,这些汉族士大夫不懂藏语和藏传佛教,没有真正去搞清楚何为演揲儿法、秘密大喜乐禅定、十六天魔舞,只是被动地接受这一套歪曲的说辞。沈卫荣及其团队通过对多语种文献的研究,发现演揲儿法不过是一种类似于气功的瑜伽修习法,十六天魔舞只是密教修行者在观想中想象出宗教舞蹈以奉献给胜乐佛坛城的一种供养,两者均与色情毫无关联。至于“秘密大喜乐禅定”,确实涉及男女双修,但同样有严格限制,只有在家人才可以实修。且“秘密大喜乐禅定”并非元末才有,早在元朝建立之前就在中央欧亚和汉地流传了,元世祖忽必烈及皇后也修习该法,因此将之视为元朝灭亡的原因无法成立。元末明初汉族士大夫之所以要污名化藏传佛教,可能与蒙古皇帝太过偏爱藏传佛教有关,因为这种偏爱使得尊崇儒家的汉族士大夫感受到来自异文化的威胁。

北京故宫博物院藏清代宫室《修喜[金刚]佛图》,主要内容为图示萨迦派所传修习喜金刚本尊瑜伽的所谓“喜[金刚]佛三十二妙用定”,内分顺行、逆行和混行,共九十六种图式(图片来源:thepaper.cn)

对于新清史,书中检视了美国“新清史”代表人物所编的《新清帝国史——内亚帝国在清承德的形成》,认为“‘新清史’最核心的内容大概就是他们特别强调和讨论内亚,特别是西藏,对于清代历史的重要性”(189页)。肯定了“新清史”学者在构建清帝国历史叙事方面的创新,后者抛弃了以汉族中心主义史观下的“汉化”和“朝贡体系”为主线的历史叙事,转而更加重视非汉族族群和地区的历史研究。但对于“新清史”学者将清帝国划分为汉人的帝国和内亚的帝国则不以为然,因为中国从来就不是一个纯粹汉人的国家,将一个多民族国家划分为两个截然不同的部分,难免会使一些人怀疑“新清史”学者背后存在某种政治动机。进一步的,针对“新清史”代表人物欧立德教授所提出的“新清史”研究的三个特征或学术主张,即强调清朝统治的内亚特性、重视非汉文文献特别是满语文献、将清史研究置于全球史语境下,本书回应,与内亚具有紧密联系的不只是清朝,举凡中国大一统王朝,很少没有与内亚地区发生交涉的,例如元朝对西藏和新疆的统治就比清朝来得更直接和有效。至于所谓清朝统治的内亚特性,“新清史”学者目前强调最多的其实是既不满族也不内亚的西藏特性,甚至将藏传佛教提升为大清帝国统治的意识形态。但事实上,清朝皇帝对藏传佛教的信仰,很多时候只是个人信仰,很难升华为统治大清帝国的意识形态。要说清朝因为皇帝信仰藏传佛教就有内亚特性,那么元、明的内亚特性就更不输清朝,它们更有资格称为内亚帝国了。至于“新清史”学者重视非汉文文献的主张,则值得肯定,但“新清史”学者中,能够熟练运用满文进行研究的人并不多,而有些能熟练运用满文进行研究的学者并不以“新清史”学者自居,因此这一条也难以成为区分“新清史”的标准。

美国“新清史”代表人物所编的《新清帝国史——内亚帝国在清承德的形成》(图片来源:douban.com)

总的来说,这样的回应并没有诉诸政治话语,而是以西藏历史和藏传佛教研究为中心,利用掌握多语文献的优势,一一指出“大元史”及“新清史”叙事中存在的事实破绽,做到了学术商榷中的以理服人,再次明确了元朝和清朝均为中国古代王朝,以及西藏自元朝起便是中国领土的事实。并且,它也对历史事实、历史叙事做出了明确的区分。历史本身已经是客观发生的事实,而历史叙事往往是对历史带有主观意识的创造。很多时候,不同时代甚至是同一时代的不同史家会根据自己的需要对历史事实进行再加工。之所以这些史家要对事实进行带有主观意识的再加工,源自他们或其背后的人渴望垄断历史话语权,使更多人认为这些史家所书写的历史是真正的历史,从而为他们或其背后人的某些主张提供合法性。

当然,这些回应并非没有商榷的余地。书中认为,藏族史家“对元朝的定位与rgya nag,或汉地之王国的定位是一致的”(60页)。此处讲到的定位一致,其具体意思不太明确。如果元朝与rgya nag(汉地)的定位一致是指元朝等同于rgya nag,那这个表述就可能得打个问号。因为若指元朝等同于rgya nag,意味着元朝时藏地(bod)是属于汉地的,这与同时代很多藏族史家的认知有出入。另外,沈卫荣为了回应“新清史”的挑战,对一些“新清史”学家的主张做了精炼主义的总结。但我们还是应该清醒地看到,“新清史”学家内部的差异非常大。特别是被称为“新清史2.0”的新生代学者,无论是语言技能、学术关怀都与上一代学者有较大差别,他们中很多人对挑战传统中国王朝历史话语没有太多兴趣,而是把重心放在区域和民族历史研究上,甚至研究对象的年限也不以清代为主,这些是我们中国学者在回应“新清史”时需要注意的。

简体中文

简体中文