怀着一种无畏的乐观,塔兰·可汗(Taran Khan)开始了她的喀布尔之旅。2006年,即塔利班政权倒台五年后,她从印度来到了这个遍地皆是援助工作者和国际调研员的城市。她此行的目的是为阿富汗籍记者提供训练。在踏上这片土地的瞬间,别人提醒她永远不要在这座城市里漫步,但很快,她决定把这个建议抛于脑后。《影子城市》( Shadow City )记录了作者过去八年间在喀布尔的所见所闻,描绘了这座城市是如何从冲突中重生,而后又重新陷入动荡的。

在这里工作的大型援助机构雇员每日乘坐装甲车辆往来,他们躲在SUV的有色玻璃后面观察外界。与他们不同,可汗走到街头,踏上泥土,泡在市集,聆听鸟儿在光秃秃的树枝上“歌唱黄昏将至”。

这本书令人耳目一新。它与充满男性气概的外国记者体裁形成鲜明对比,后者通常更关注基地组织的将军,美国军事行动的进展和挫折,以及屡禁不止的毒品交易。可汗更喜欢用脚步丈量这片土地——她喜欢在墓地、书店和电影院闲逛。挑战固然是必不可少的,但在印度北方邦阿利加尔长大的她对此游刃有余。一名年轻女性如何在男性的注目礼下行走于街头,她熟悉无比。在书中她写道,这种来自男性的审视让她更明白“禁区”为何意,也更体会到“自由行走”的奢侈。她在印度的成长经历同样偏向保守,透过她的眼睛看阿富汗,无疑极具吸引力。

南希·哈奇·杜普里(Nancy Hatch Dupree)撰写的《喀布尔历史指南》(

An Historical Guide to Kabul

)出版于1960年代,是一本英语导游书。可汗最开始的行程安排就参照着这本书,但是书中推荐的旅游路线现在已经变得危险重重。在一次出行中,她发现推荐路线上新近发生了一起自杀式炸弹袭击,导致在街上玩耍的孩童丧生;在另一次远足中,她前往一个山坡上的定居点参观,一位同事教她如何在一条已扫雷的道路上行走,让她挑白色的岩石下脚。她小心翼翼地走过去,在心里焦急地重复着:“红石头代表危险,白的才安全。”但同时,她为自己表现出来的担忧感到尴尬,因为她发现,当地数十个家庭每天都经由这条路进出。

2006年的喀布尔发展迅速,处于转型的阵痛中。过去五年间,这里的人口几乎翻了一番,达到了300万左右,一些此前逃难在外的居民已经归来,此外还有源源不断的人被安稳和经济前景所吸引,加入这座城市。可汗目睹了各个街区如何从内战的废墟上重建,目睹了国际援助资金大量涌入,目睹了一座座靠贩毒利润建造的“罂粟宫殿”(poppy palace)拔地而起。

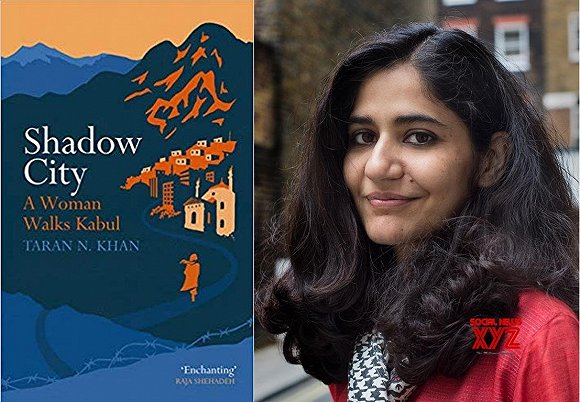

《影子城市》封面与塔兰·可汗

她定期前往喀布尔,为阿富汗籍记者提供训练,或者自己进行采访报道。每次回来,这座城市都会出现新的变化。经过八年战争,即2009年,塔利班收复了大批失地,美国转而宣布增兵。当局环绕市中心设置了25个阿富汗国家警察检查站,形成铜墙铁壁,街道变得越来越寸步难行。喀布尔有时候简直难以下脚——某些道路被自杀式炸弹摧毁,有些道路则被混凝土墙封堵。这些高墙“残酷地按照社会等级,将喀布尔重新划分成安保严密区和薄弱区。如果高墙附近发生爆炸,士兵们会保护安保圈内的权贵,同时将危险转接到外部”。

在《影子城市》的末尾,可汗提及,徒步穿行在喀布尔时,自己已经很难保持那种无畏。2014年,北约驻阿富汗国际安全援助部队撤离不久后,她便离开了喀布尔。2013年全年,近3000名平民在阿富汗丧生,5000多人受伤,其中包括大量的妇女和儿童。自杀式炸弹袭击在这座城市屡见不鲜。可汗的许多喀布尔朋友已经逃往郊外,选择留守的救援人员住在戒备森严的院落里,他们被层层安全检查站封锁在内,瞭望塔里时刻有哨兵把守。

这座城市一直试图自我救赎。可汗行走期间的一些采访极具力量,读来让人唏嘘恍惚。从受访者透露的信息可以看到,即使当地局势如此不稳,生活仍在继续;朋友举办婚礼仍然广邀宾客,可汗同样受邀;年轻的学生仍然会坠入爱河。萨利姆·沙欣(Saleem Shaheen)自称为阿富汗最受欢迎的演员、导演和制片人。在战火纷飞的内战时期以及塔利班控制时期,他仍然坚持拍摄工作。在二人会面时,她问他为什么还要坚持下去,他回答说:“因为拍片子会让你忙起来,然后你就没有时间吸毒或者酗酒了。”其他的采访者同样表露出极大的内心创伤。通过可汗在戒毒康复中心与一名医生的谈话,我们可以看到当地民众吸毒成瘾的程度越来越严重,因为身心俱疲的当地人将吸毒当作自我治疗的方式。一位基地组织的指挥官告诉医生,他一直吸食鸦片,因为它有助于平息恐惧,使盘旋的飞机看起来像飞舞的蝴蝶。

喀布尔是我一直想去的城市,不知为何,这本书并未为我铺设出一幅喀布尔风情画。可汗在书中写了很多她祖父的故事,且大量提及他对这座城市的热爱(他从未踏足过喀布尔),但她很少透露自己的故事。作为带领读者行走在喀布尔的领航员,这种神秘确实有点令人失望。读毕本书,我很好奇,迫切地想了解这位行走在喀布尔的作家,因为她的坚定如此令人难忘。

(翻译:留其鱼)

简体中文

简体中文